はじめに

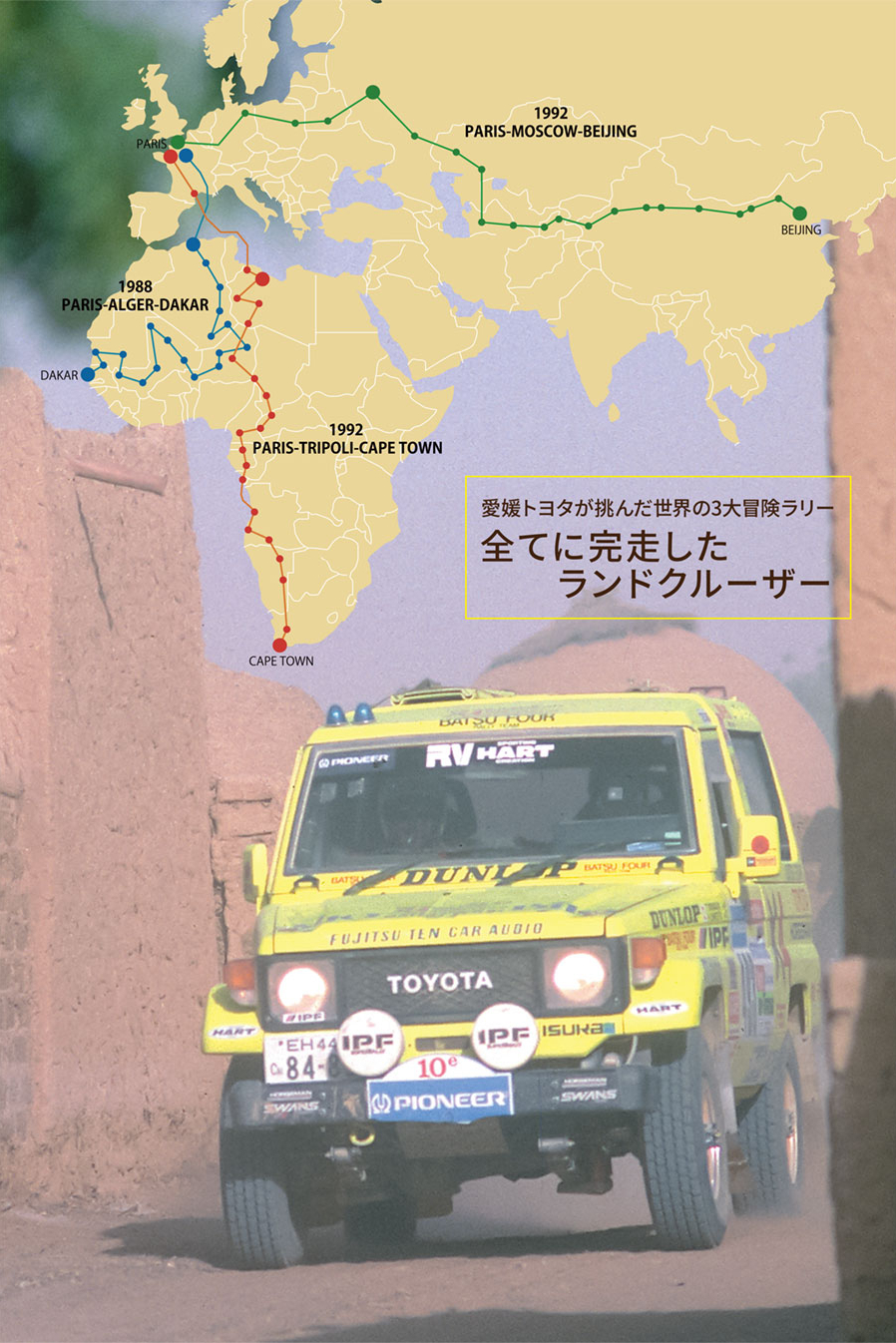

34年前1987年春、わたしたち愛媛トヨタは地上で最も過酷なラリーと謳われたパリ・ダカール1988への挑戦に向け懸命の準備をしていた。

この1988年のそれは、1979年にはじまったパリ・ダカールラリーの10周年を飾る特別な大会であった。

1986年ラリー中のヘリ事故で帰らぬ人となった主催者ティエリー・サビーネの遺志を継ぐ最高の盛り上がりを見せ過去最大の参加者数が記録されるなど、スタート会場の未明のベルサイユ宮殿広場は熱狂の渦の中にあった。

この大会を特別なものとしたい主催団体TSOは、過去に例を見ない過酷なルートを設定した。ラリーの行程は22日間で総走行距離12,874km。単純計算をしても1日675Kmを走る(休息日と地中海のフエリーの日程などを外して計算)史上空前のものとなった。

その伝説となった過酷さを表すのは、アフリカステージ1日目「エルウエッド-ハッシメサッド」ではリタイヤが100台を超える想像を絶する過酷さとなった。

この大会に挑んだわたしたちは、日本で初めてのディーラーチームではあったが、ワークスとは違い、プライベーターであることには変わりない。

厳しいバジェット、わずかな改造、限られた人員とスペアパーツで闘わなければならなかった。

その最善として導き出されたマシンこそは、ランドクルーザーBJ74Vだった。

比類なき堅牢性は、まさに「いかなる辺境の地からも生還する能力」をもったマシンであることを確信した選択であった。

1987年製のこのモデルは直列4気筒3.4L、13B-Tディーゼルターボエンジンを積みボッシュ式分配型噴射ポンプを配し最大出力120 PS/3400rpm、最大トルク29.0 kg/2000 rpmを獲得。現代から見れば若干とも非力に思える数字ではあるが、わたしたちはこれにインタークーラーおよび過給圧コントローラーを増設し、必要十分なパワーを獲得した。

加えてボンネット、左右ドア及びリアハッチをカーボンケブラーで制作し、ウインドウはポリカーボネイト(フロント除く)とし、このモデルの特徴であったFRPルーフと相まって、かなりの軽量化も実現していた。

1990年にはランドクルーザー60を選び、1991年以降はランドクルーザー80を投入。過酷を極めた「パリ-ケープタウン1992」では2台揃ってアフリカ大陸を縦断、ケープタウンにゴールする。

同じ年の秋には、超長距離「パリ-モスクワ-北京1992」は28日間で16,000キロにランドクルーザー80を3台投入した。

並み居る強豪のサバイバルを制しディーゼルプロトタイプクラスの優勝を手にした。

多くの愛媛トヨタ社員も北京のグランドゴールと表彰式に参加し、大きな一区切りをつけた。

今回ランドクルーザー70年を記念し、その半分の35年間にわたり愛媛トヨタが地球を相手に闘ったアドベンチャーラリーを見直し、未公開の写真などを含め紹介する。

この1988年のそれは、1979年にはじまったパリ・ダカールラリーの10周年を飾る特別な大会であった。

1986年ラリー中のヘリ事故で帰らぬ人となった主催者ティエリー・サビーネの遺志を継ぐ最高の盛り上がりを見せ過去最大の参加者数が記録されるなど、スタート会場の未明のベルサイユ宮殿広場は熱狂の渦の中にあった。

この大会を特別なものとしたい主催団体TSOは、過去に例を見ない過酷なルートを設定した。ラリーの行程は22日間で総走行距離12,874km。単純計算をしても1日675Kmを走る(休息日と地中海のフエリーの日程などを外して計算)史上空前のものとなった。

その伝説となった過酷さを表すのは、アフリカステージ1日目「エルウエッド-ハッシメサッド」ではリタイヤが100台を超える想像を絶する過酷さとなった。

この大会に挑んだわたしたちは、日本で初めてのディーラーチームではあったが、ワークスとは違い、プライベーターであることには変わりない。

厳しいバジェット、わずかな改造、限られた人員とスペアパーツで闘わなければならなかった。

その最善として導き出されたマシンこそは、ランドクルーザーBJ74Vだった。

比類なき堅牢性は、まさに「いかなる辺境の地からも生還する能力」をもったマシンであることを確信した選択であった。

1987年製のこのモデルは直列4気筒3.4L、13B-Tディーゼルターボエンジンを積みボッシュ式分配型噴射ポンプを配し最大出力120 PS/3400rpm、最大トルク29.0 kg/2000 rpmを獲得。現代から見れば若干とも非力に思える数字ではあるが、わたしたちはこれにインタークーラーおよび過給圧コントローラーを増設し、必要十分なパワーを獲得した。

加えてボンネット、左右ドア及びリアハッチをカーボンケブラーで制作し、ウインドウはポリカーボネイト(フロント除く)とし、このモデルの特徴であったFRPルーフと相まって、かなりの軽量化も実現していた。

1990年にはランドクルーザー60を選び、1991年以降はランドクルーザー80を投入。過酷を極めた「パリ-ケープタウン1992」では2台揃ってアフリカ大陸を縦断、ケープタウンにゴールする。

同じ年の秋には、超長距離「パリ-モスクワ-北京1992」は28日間で16,000キロにランドクルーザー80を3台投入した。

並み居る強豪のサバイバルを制しディーゼルプロトタイプクラスの優勝を手にした。

多くの愛媛トヨタ社員も北京のグランドゴールと表彰式に参加し、大きな一区切りをつけた。

今回ランドクルーザー70年を記念し、その半分の35年間にわたり愛媛トヨタが地球を相手に闘ったアドベンチャーラリーを見直し、未公開の写真などを含め紹介する。

-

朝日を背にスタートする。

撮影者の影は赤松章氏、ラリーカーはリアの2枚

朝日を背にスタートする。

撮影者の影は赤松章氏、ラリーカーはリアの2枚

のドアを含む4枚のドア、ボンネットをカーボンケブラーで制作した。ウインドウは全てポリカーボネイト。燃料タンクはノーマルと安全タンクの2つを電磁ポンプで供給する。200リットル。

-

パリをスタートし地中海を渡るとアルジェリアの砂漠に挑む。

1988年1月7日ころ。砂っぽくなっては来るがガレていて灌木もある。アルジエリア、タマンラセット付近。これはブレーキング中だが、ややフロントへヴイ。

パリをスタートし地中海を渡るとアルジェリアの砂漠に挑む。

1988年1月7日ころ。砂っぽくなっては来るがガレていて灌木もある。アルジエリア、タマンラセット付近。これはブレーキング中だが、ややフロントへヴイ。

タイヤは16インチで高いハイトのものを選ぶ。サプライヤーはDUNLOP.

-

ラリー序盤。体力的には実は序盤戦が厳しい。

極度の睡眠不足、ほとんど摂れない食事。毎日朝帰りそのままスタートする日が続いた。現代のダカールラリーでは想像もつかないほどの過酷さを強いられていた。

ラリー序盤。体力的には実は序盤戦が厳しい。

極度の睡眠不足、ほとんど摂れない食事。毎日朝帰りそのままスタートする日が続いた。現代のダカールラリーでは想像もつかないほどの過酷さを強いられていた。

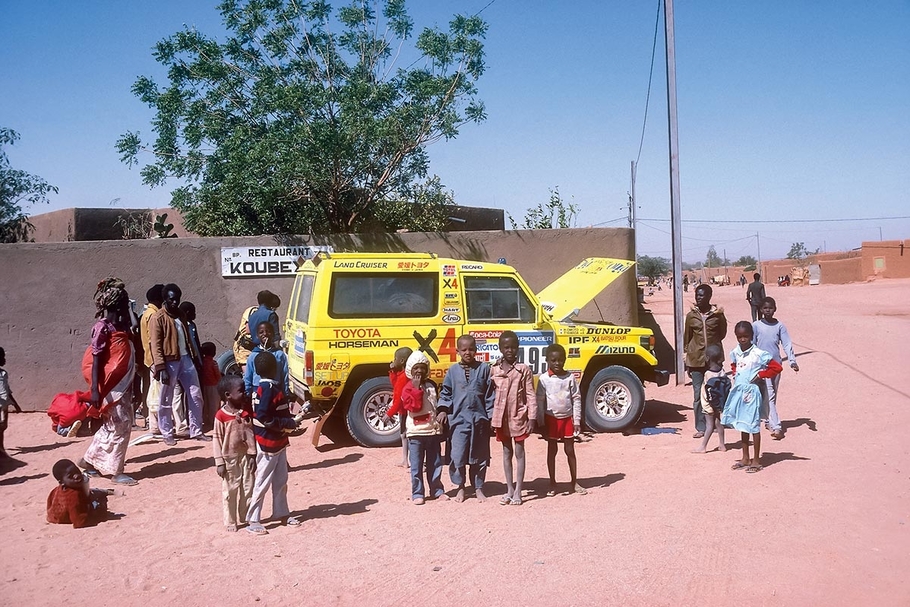

ラリーの中継地はニジェールのアガデス。

街角でラジエターに水を足していた。明日はこのラリー唯一の休息日、町の中にある土で出来たホテル「サハラホテル」に向かった。

子供たちは笑顔で迎えてくれる。

子供たちは笑顔で迎えてくれる。

ラリーの中盤はニジェールからマリ共和国へ入る。

少し南に下ればニジェール川の流れるサヘル地帯で、灌木が増えサバンナの様相になり地元の人々の暮らしの中にルートが伸びていく。信じられないが踏むとパンクするほどの棘のある木が生えている。

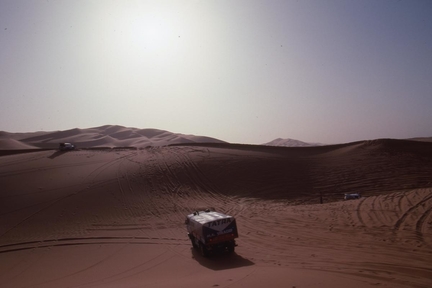

ラリー中盤、アルジェリアの最深部、ジャネット-ジャド間の永遠に続くスーパーフラットの大地。

最高速で走れる。遠くに蜃気楼が実にリアルな湖に見えたのだが、行けども行けども乾燥した大地が続くのみだ。

しかし人間は不思議なものでこの極限の乾燥地帯で湿度を感じる。すると砂漠には珍しい雲がかかる。

しかし人間は不思議なものでこの極限の乾燥地帯で湿度を感じる。すると砂漠には珍しい雲がかかる。

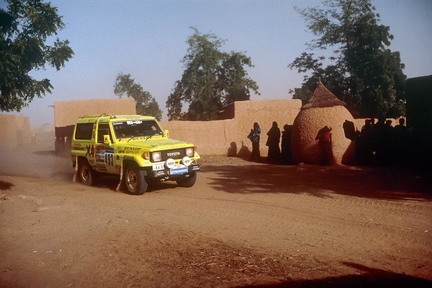

こうした村を通るのがラリーの中盤から後半戦、ここはタンバクンダに近い村。

さまざまなことを感じ、また考えさせられながら走るのもこのラリーの特徴かもしれない。

土の家、乏しい生活に必要な飲料水や食料、世界の最貧国の中をラリーストたちは煙を巻き上げて走る。

しかし実は社会活動に意識が向いたラリーストも少なくないのも事実である。

土の家、乏しい生活に必要な飲料水や食料、世界の最貧国の中をラリーストたちは煙を巻き上げて走る。

しかし実は社会活動に意識が向いたラリーストも少なくないのも事実である。

ラリーは全般的にこうした路面が多い。

まるで火山活動のあとのような黒い石が多く、道のようなものがあるが砂をかぶっている。

黒い石は出来る限り丁寧によけなければ端部が尖っていて、タイヤを一度に前後の2本をカットしてしまう事がある。

スペアタイヤは2本積んでいるものの、1日に3本パンクさせることも少なくない

黒い石は出来る限り丁寧によけなければ端部が尖っていて、タイヤを一度に前後の2本をカットしてしまう事がある。

スペアタイヤは2本積んでいるものの、1日に3本パンクさせることも少なくない

このラリーの特徴的なものが、フランス語でカミオンと呼ぶトラックの参加である。

レギュレーションでは競技者間でコース上でしかサービスができないためにこうしたパーツを積んだモンスターカミオンが走る。ここからレーシングカミオンが発達していき、ヨーロッパ製の優れたトラックが技術的にも成長してきている。日本はHINOが長年挑戦を続けている。

この大会を物語るのはアフリカステージ1日目、エルウエッド-ハッシメサッド間。

古い隊商路が砂によって姿を消した。複雑な地形と難しいナビゲーションと砂。GPSの無い時代のパリダカールは、ナビゲーションの勝負が明暗を分ける。時には生死にまでかかわってくるのだ。我々のチームは夜明けまでかかって、このラビリンスを抜け出せた。

プレスカー。ランドクルーザー60,87年製で角目になった。

堅牢度と耐久性は70と60は互角だったろう。

これほど丈夫なクルマもそうはない。

60はトレッドが広くホイールベースも長いため、次に挑むのは60がいいよなあ、と話し合いながら進んでいた。

これほど丈夫なクルマもそうはない。

60はトレッドが広くホイールベースも長いため、次に挑むのは60がいいよなあ、と話し合いながら進んでいた。

1990年に挑んだのはランドクルーザー60。

このマシンは仕上がりも良く早かった。

ショックアブソーバをサプライヤーメーカーのものだったが、毎日抜けるので、トヨタフランスのパーツカミオンからドカルボンを分けてもらった。

都合10本の供給を受けたが抜群に安定して、プライベーターのトップまで躍り出たが、ダカールまであと1日を残し粗悪燃料でエンジンを壊した。

この日プレスカーの60も同じくエンジンを壊した。

ショックアブソーバをサプライヤーメーカーのものだったが、毎日抜けるので、トヨタフランスのパーツカミオンからドカルボンを分けてもらった。

都合10本の供給を受けたが抜群に安定して、プライベーターのトップまで躍り出たが、ダカールまであと1日を残し粗悪燃料でエンジンを壊した。

この日プレスカーの60も同じくエンジンを壊した。

-

大城戸康夫社長(当時)

この愛媛からの挑戦を心より支援した。この当時、世界の通信環境はすこぶる悪く、アフリカからの情報をパリ経由でなんとか手に入れ、全社を挙げ応援を続けた。

大城戸康夫社長(当時)

この愛媛からの挑戦を心より支援した。この当時、世界の通信環境はすこぶる悪く、アフリカからの情報をパリ経由でなんとか手に入れ、全社を挙げ応援を続けた。

-

ラリー最終版モーリタニアの砂丘地帯へ。

プレスカーは荷物も重く3人乗りのためこれ以上深入りをせずに、別のルートでその日のビバークに向かう。プレスカーはランクル60重装備で砂漠に挑むのには最適な車だった。

ラリー最終版モーリタニアの砂丘地帯へ。

プレスカーは荷物も重く3人乗りのためこれ以上深入りをせずに、別のルートでその日のビバークに向かう。プレスカーはランクル60重装備で砂漠に挑むのには最適な車だった。

-

ラリー後半はモーリタニアの赤い砂丘。

きわめて細かい砂の連続が行く手を阻みダメージを溜めたマシンに容赦ない。

ラリー後半はモーリタニアの赤い砂丘。

きわめて細かい砂の連続が行く手を阻みダメージを溜めたマシンに容赦ない。

ついに大西洋、ダカールの海岸に辿り着いた。

このあとビクトリーランとパレードで長いラリーが終わる。このラリーの長さは22日間という事ではなく、この準備に掛けた時間の膨大さは現代から見れば驚くばかりだ。そしてここがゴールのようであるが、実は次のスタート地点でもある。冒険とはそう言うものかもしれない。

ベルサイユ宮殿をスタートし、パリに。エッフェル塔の脇を通り、地中海に向けフランスを南下する。

蛍光イエローのボディが印象的だった

1988年1月1日、第10回パリ・ダカールのグランドスタート会場はベルサイユ宮殿。

見送るのはミス・ベルサイユ。夜明け前の緊張と興奮の瞬間。スタートは夜が明けても続いた、このイベントの規模の大きさがうかがえる。

スタート会場の夜が白んできた。

砂漠に旅立つ者たちを一目見ようと詰め掛けた大群衆の熱気は氷点下のベルサイユの朝を熱くしていた。

フランスステージを南に向かう。

後方は愛媛トヨタランクル70,前を走るのはフランスのチームのランクル40。この国ではまだこよなく愛されていて丁寧にコンディションが保たれ砂漠の冒険に出かけるのだ。

南フランスの港町を夜に出航すれば夜明けと共にアルジェの港に到着する。

フランス人はそこに古き良き自分たちの祖父の築いた街の姿に郷愁を感じるのだという。

ランクル40の派生FJ55。

ランクルの性格と方向付けをした車種だが、こうして元気に砂漠に挑んでいた。フランス人のスノッブな心意気に脱帽だ。

トヨタフランスの制作したランクル70プロト。

このあとわれわれのラリーマシン製作の大きなベンチマークとなった。大きく上位に食い込む走りは見事だ、

こちらはランクル40、BJ46幌のモデルを改造したマシン。

この時代のプライベーターはパジェロ対ランクルの戦いの構図だがランクルを選ぶのは、なかなか粋な男たちだった。

アルジェリアからニジェールの砂丘地帯は美しいが当時のマシンたちは、おおよそ非力で丁寧な運転技術が求められた。

するとゴールは早くても日没後、場合によっては朝までかかる日もある。

-

ゴールするとビバークと呼ばれるラリーのキャンプがある。

アフリカツールという本来は旅行代理店だが、食事の供給をするチームを組んでラリーと同じルートを走る。

ゴールするとビバークと呼ばれるラリーのキャンプがある。

アフリカツールという本来は旅行代理店だが、食事の供給をするチームを組んでラリーと同じルートを走る。

-

ルートファインデイングは現代のようなGPSもなく、しばしば困難を極めた。

走行技術にナビゲーション技術が要求され、砂の海の航海といわれた。こうしてルートが分からなくなって進退を極めることもしばしば起きる。

ルートファインデイングは現代のようなGPSもなく、しばしば困難を極めた。

走行技術にナビゲーション技術が要求され、砂の海の航海といわれた。こうしてルートが分からなくなって進退を極めることもしばしば起きる。

-

ランクル70。

カミオンに先行を許すと、なかなか走行が厳しくなる、砂埃が多くなり路面の穴や石を見落とし大きなダメージを受ける事にもなる。

ランクル70。

カミオンに先行を許すと、なかなか走行が厳しくなる、砂埃が多くなり路面の穴や石を見落とし大きなダメージを受ける事にもなる。

-

ラリーがグランドゴールを迎える前日、ダカールを首都とするセネガル国境の川をはしけで渡る。

第10回大会はこれで間もなくダカールに到着するのだ。

ラリーがグランドゴールを迎える前日、ダカールを首都とするセネガル国境の川をはしけで渡る。

第10回大会はこれで間もなくダカールに到着するのだ。

-

ダカールの海岸、ビクトリーランと呼ばれる栄光のSSなのだが、我々はフロントの駆動を失ってしまい、深い砂の中で苦しんでいた。

最後の最後までこのラリーは過酷で容赦がない。

ダカールの海岸、ビクトリーランと呼ばれる栄光のSSなのだが、我々はフロントの駆動を失ってしまい、深い砂の中で苦しんでいた。

最後の最後までこのラリーは過酷で容赦がない。

-

1988年ラリー中のアフリカの点景

1988年ラリー中のアフリカの点景

1990年 我々の2回目の挑戦はマシンを70から60に変更。

アルジェの港に到着しアフリカに二度目の足跡を記す。この60は抜群に良く仕上がっていてラリーのゴール直前までプライベーターのトップを走っていた。

ニジェール深く入ると、こうした大きなうねりの砂丘地帯に入る。

マシンは大波にあらがう小舟のように、慎重に大胆に、勇気を持って走る。おそらくその姿こそが、このラリーの魅力だったろう。

大きな砂丘を越え、地球の姿の深遠さを感じるのもまたこのラリーならでは。

人々はこの過酷な自然環境を、どのように感じ、どのように伝えるかという事さえ考えさせられるのである。

われらがサポートカー、ドライバー兼メカニックは愛媛トヨタ社員。

冒険の日々に生き生きとしていた。

-

陽が落ちる。

急がなければ夜の闇に包まれるとナビゲーションは難しく、しかも路面状況も把握しにくくなる。速度は一気に低下し、時間ばかりが先に進む。

陽が落ちる。

急がなければ夜の闇に包まれるとナビゲーションは難しく、しかも路面状況も把握しにくくなる。速度は一気に低下し、時間ばかりが先に進む。

-

これはドクターが二人で乗ってオンコースを走るメディカルカー、砂丘の上から転落した。

参加者ばかりか誰をもが自らの安全を自らが責任を持つ、そういう時代だった。

これはドクターが二人で乗ってオンコースを走るメディカルカー、砂丘の上から転落した。

参加者ばかりか誰をもが自らの安全を自らが責任を持つ、そういう時代だった。

-

スタックしているのかパンクしているのかランクル70

我々のライバルもランクルであるが、それはまた友でもある。過酷な環境では闘いながら助け合うことも多い。

スタックしているのかパンクしているのかランクル70

我々のライバルもランクルであるが、それはまた友でもある。過酷な環境では闘いながら助け合うことも多い。

赤く深い砂のピスト。

これを出ると灌木やバオバブの幼木の広がる大地に出る。我々のサポートをするランドクルーザー60。ドライバーは愛媛トヨタの社員メカニック。

ラリー中盤、砂嵐の空。

スタート前の朝にマシンのチェックをしているところだろうか。少ないパーツやオイルで効率よく闘うという事を身に着けていく。

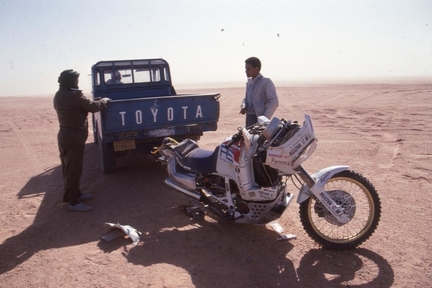

地元のトラックもランクルだろうか。

地球上のあらゆるところを走る、まさに誰もの信頼されるクルマなのだ。マシントラブルになったモーターサイクルの選手を助けていた。

オフィシャルスタッフには女性の姿もある。

過酷な環境の中を楽しむことが出来るのもまた魅力的である。

-

谷筋は古い川の跡。ワジともウエッドともいう。

我々は涸れ川と呼んだ。こうして川の跡が道になっていることも多い。ランクル70の姿がある。

谷筋は古い川の跡。ワジともウエッドともいう。

我々は涸れ川と呼んだ。こうして川の跡が道になっていることも多い。ランクル70の姿がある。

-

砂丘地帯を抜けてきたフランス人のランクル70。

こうした風景にはランクルが良く似合う。いつまでもシャキッとしているという感じがするのがランクルだ。

砂丘地帯を抜けてきたフランス人のランクル70。

こうした風景にはランクルが良く似合う。いつまでもシャキッとしているという感じがするのがランクルだ。

-

カメラマンの赤松は先行しては撮影ポイントを決めてラリーがやって来るのを待つ。

時々は全く違うところをラリーが通ったりして慌てると話した。それでも目の前ではいろいろなことが起きていた。

カメラマンの赤松は先行しては撮影ポイントを決めてラリーがやって来るのを待つ。

時々は全く違うところをラリーが通ったりして慌てると話した。それでも目の前ではいろいろなことが起きていた。

砂の丘を越えるモーターサイクル。

ここで転倒したら早いクルマが来て危険にさらされることも多い。

ワークスライダーの洗練した走りは安心してカメラを向けられるが、心情を訊くとドキドキハラハラの連続だという。

プライベーターもワークスも実はそれほどの差があるわけではないのだ。

ボクたちの好敵手フランスの名門プライベーターチームコロ。

赤いリアを少し詰めたプロトのランクル60と終始デッドヒートをしていくうちに友情が芽生えるから不思議だ。

砂の大地を行くランドクルーザ

真横からのカットも、なかなか表情があって砂漠に良く似合う。

-

ダカールが近づくと鉄道の線路や人々の生活が濃くなる。

踏切を渡る日本のパリダカの先駆チーム、ACPのランドクルーザー70.

ダカールが近づくと鉄道の線路や人々の生活が濃くなる。

踏切を渡る日本のパリダカの先駆チーム、ACPのランドクルーザー70.

-

ブッシュが増えると砂がさらにパウダーのようになる。

ブッシュが増えると砂がさらにパウダーのようになる。

-

ラリーではそのパウダーをフェシュフェシュと呼ぶ。どこにでも入り込んで選手たちを悩ませる。

ラリーではそのパウダーをフェシュフェシュと呼ぶ。どこにでも入り込んで選手たちを悩ませる。

ラリーの運営には多くの航空機とヘリコプターが投入されている。

上空に取材用のヘリがしばしば現れる。

現地のトラックが横転していた。

土地の人々にとっても過酷な環境での暮らしが強いられる。

砂の連なり。

美しいが厳しい。

集落の中を行くランクル。

ピンク色の空は砂嵐の午後だ。

-

ラリーは落日を追うように西に向かう。

遅くなると西日で目が開けられなくなり前に進めなくなることもある。とにかくゴールを急ぐ。

ラリーは落日を追うように西に向かう。

遅くなると西日で目が開けられなくなり前に進めなくなることもある。とにかくゴールを急ぐ。

-

サポートカードライバー愛媛トヨタのドライバー兼メカニック布袋(現トヨタL&F西四国)

地元の子供たちに「なにかちょうだい」と言われている。カメラマンはクルマの屋根にいるのがわかる。

サポートカードライバー愛媛トヨタのドライバー兼メカニック布袋(現トヨタL&F西四国)

地元の子供たちに「なにかちょうだい」と言われている。カメラマンはクルマの屋根にいるのがわかる。

-

夕日に浮かぶシルエットはパリ・ダカールのたたかいがロマンチックなものと思わせるが、

その実は過酷なもので、人間性を厳しく追及されるものでもある。

夕日に浮かぶシルエットはパリ・ダカールのたたかいがロマンチックなものと思わせるが、

その実は過酷なもので、人間性を厳しく追及されるものでもある。

ニジェールの少女。

カメラマンは習性として被写体に女性の姿を探している。

砂に失われていく建物。

モーリタニアの村々には砂が覆いかぶさり、村は早晩に姿を消す。

砂の大地を行く。

1990年に3連覇を達成するプジョー405T16

グランドレイドと呼ばれる砂漠のライオン。

-

日没と闘うモーターサイクルとラリーカー。

パリダカールの象徴的で印象的な一コマだ。

日没と闘うモーターサイクルとラリーカー。

パリダカールの象徴的で印象的な一コマだ。

-

ホンダに乗るプライベーター。

こうした給油が実は大きなリスクがある。我々もこうした給油で不良燃料を給油されクランクメタルに損傷を受け無念の撤退を強いられた。

ホンダに乗るプライベーター。

こうした給油が実は大きなリスクがある。我々もこうした給油で不良燃料を給油されクランクメタルに損傷を受け無念の撤退を強いられた。

-

この時代はまだこうした冒険者の姿も見られた。

サイドカーでダカールを目指す。

この時代はまだこうした冒険者の姿も見られた。

サイドカーでダカールを目指す。

-

ライダーは孤独だ。

孤独ゆえの歓びも楽しみもあるのだという。それにしてもタフでなければ到底ダカールまではたどり着けない。

ライダーは孤独だ。

孤独ゆえの歓びも楽しみもあるのだという。それにしてもタフでなければ到底ダカールまではたどり着けない。

-

ランクルオフィシャルカー。

やはり競技役員車両はランクル70が圧倒的に多い。

ランクルオフィシャルカー。

やはり競技役員車両はランクル70が圧倒的に多い。

-

プライベーターのモーターサイクルは、この時代はまだ大きく重たい。

ガソリンタンク容量も相当に大きいものが必要で、自然と大きく重いマシンになっていた。

プライベーターのモーターサイクルは、この時代はまだ大きく重たい。

ガソリンタンク容量も相当に大きいものが必要で、自然と大きく重いマシンになっていた。